紅外熱像儀正悄然融入我們的日常生活——從電力巡檢到醫療診斷,從安防監控到智能手機創新。但您可曾想過,這臺看似普通的設備背后,核心芯片的封裝與焊接工藝竟成為制約行業發展的關鍵技術瓶頸?

正如一位行業專家所言:“封裝工藝的精度,直接決定了紅外芯片的‘眼睛’是否明亮。”這場關于精密度的博弈,正在重新定義全球紅外市場的競爭格局。

紅外芯片:熱成像技術的“大腦與心臟”

紅外熱成像技術的核心在于芯片。它如同人類的眼睛和大腦,負責接收紅外信號并將其轉換為可視圖像。

沒有高性能的紅外芯片,再先進的外圍設備也只是空中樓閣。芯片的性能直接決定了熱成像儀的分辨率、靈敏度和響應速度。

但芯片制造只是第一步。如何將脆弱的芯片安全地封裝起來,并實現與電路板的可靠連接,才是真正考驗廠商技術實力的戰場。

封裝工藝:芯片的“金鐘罩鐵布衫”

封裝技術為裸露的芯片提供了全方位保護。它需要同時滿足多種需求:物理防護、熱管理、電學連接和環境隔離。

在紅外芯片領域,封裝不僅需要保護芯片免受機械損傷,還必須維持適宜的工作溫度,同時允許紅外信號無障礙通過。

這就好比給芯片穿上了一件既透明又保溫的防護服,既要“看得見”外界,又要“保持體溫”。這種看似矛盾的需求,正是封裝技術的精妙之處。

焊接技術:芯片與世界的“橋梁”

焊接是連接芯片與外部電路的關鍵工序。它直接影響到信號的傳輸質量和設備的可靠性。

傳統的焊接技術面臨諸多挑戰:熱應力可能導致芯片損壞,焊接材料可能與芯片材料不兼容,微小的焊接缺陷可能導致整個設備失效。

這就像是在顯微鏡下建造一座堅固的橋梁,任何細微的瑕疵都可能導致交通中斷。焊接工藝的精度要求之高,可想而知。

材料選擇:封裝與焊接的“物質基礎”

封裝外殼材料的選擇至關重要。它必須具有與芯片相匹配的熱膨脹系數,否則溫度變化會產生應力,導致芯片性能下降甚至損壞。

焊接材料同樣需要精心挑選。不同的合金配方會直接影響焊接點的強度、導電性和耐熱性。

這就好比烹飪中的食材搭配,不同的組合會產生截然不同的效果。材料科學家們一直在尋找那個“完美配方”。

工藝精度:微米級世界的“極限挑戰”

紅外芯片的封裝和焊接是在微米尺度上進行的操作。任何微小的偏差都可能導致產品性能大幅下降。

封裝過程中的對準精度、焊接過程中的溫度控制、固化時間等因素都需要精確控制。這需要高度自動化的設備和精密的工藝控制技術。

想象一下,這相當于在頭發絲直徑的百分之一尺度上進行操作,其難度可想而知。

熱管理:紅外芯片的“溫度博弈”

紅外芯片本身對溫度極為敏感。過熱會引入噪聲,降低信噪比;溫度不均勻則會導致圖像失真。

封裝結構必須提供有效的散熱路徑,將芯片產生的熱量及時導出。同時,高端熱像儀還會集成熱電制冷器,主動控制芯片溫度。

這就像給芯片安裝了一個“智能空調系統”,需要精確維持工作溫度,確保最佳性能。

成本與可靠性的“平衡藝術”

封裝和焊接工藝需要在成本和可靠性之間找到平衡。過于簡化的工藝可能導致現場故障率升高,而過于復雜的工藝則會使產品失去市場競爭力。

汽車和工業應用要求設備能夠可靠運行數年甚至十余年,這對封裝和焊接工藝提出了極高要求。

廠商必須像走鋼絲一樣,小心地在成本和性能之間尋找最佳平衡點。

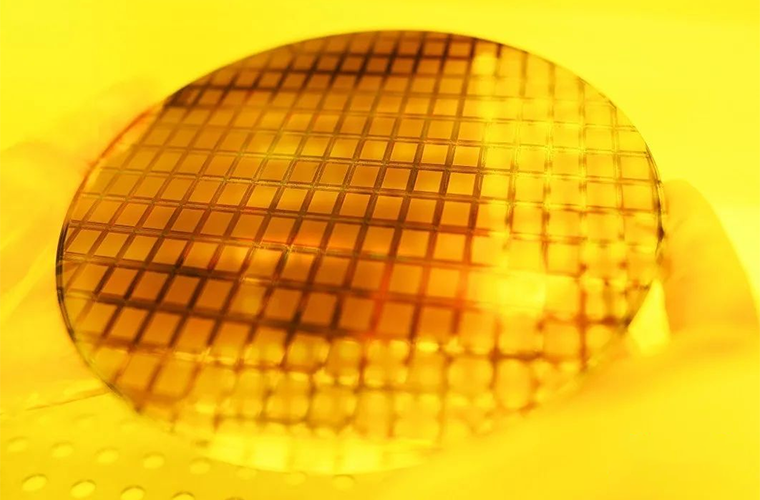

技術演進:從手工到自動的“制造革命”

早期的紅外設備封裝大量依賴手工操作,一致性和效率都難以保證。隨著技術進步,自動化設備逐漸取代人工,大幅提高了生產效率和產品一致性。

現代紅外芯片封裝生產線已經高度自動化,從芯片貼裝、引線鍵合到封裝蓋焊接,都由精密設備完成。

這場制造革命使得高性能紅外熱像儀的大規模生產成為可能,為行業爆發奠定了堅實基礎。

中國企業的“突圍之路”

在紅外熱成像領域,中國企業曾經長期落后。核心技術被少數國際巨頭壟斷,價格高昂,限制了應用普及。

武漢高德智感科技有限公司的成立標志著中國紅外行業的重大轉型。成立于2016年,作為上市公司高德紅外集團(SZ .002414)旗下的全資子公司,該公司致力于為全球用戶提供以紅外熱成像技術為核心的產品及行業解決方案。

高德智感的“技術破局”

基于自主研發的紅外芯片帶來的低成本、批產化優勢,以及二十多年來的紅外應用經驗,高德智感實現了技術突破。

公司開發了先進的芯片封裝和焊接工藝,能夠批量生產高性能、低成本的紅外熱成像產品,打破了國外廠商的技術壟斷。

他們的產品和解決方案被廣泛應用于電力、工業制造、安全監控、警用執法、戶外夜視、科研和醫療等領域。

總結

紅外熱像儀芯片的封裝與焊接工藝雖看似微小,卻承載著整個行業的未來。它不僅是技術問題,更是藝術——在微觀尺度上平衡性能、可靠性與成本的藝術。

隨著武漢高德智感等企業的技術創新,中國正在這個精密制造領域迎頭趕上,使紅外技術從高端專享走向普及應用。

這場關于精度的博弈遠未結束。下一代封裝和焊接技術已經在實驗室萌芽,準備再次改寫紅外熱成像行業的游戲規則。您準備好了嗎?